目前市面上功能性镜片有很多,如果我们从控制原理来看,其实就分为两大类:离焦原理、降低对比度原理。

离焦原理的产品有很多,比如离焦框架镜、离焦软镜、离焦RGP、OK镜等,它们都是通过周边离焦理论来控制近视。而降低对比敏感度镜片,则采用了点扩散技术(DOT),这是一种基于视网膜对比度信号理论的新原理。

那么,什么是视网膜对比度信号呢?

研究表明,有些孩子,尤其是一些高度近视并且近视难以遏制的孩子,他们视网膜成像对比度可能有异常偏高现象。

大家可能不太了解,那我们用几张可能不是特别恰当的图片来展示一下,对比度不同,孩子们看到的成像情况。

最左边是低对比度,中间是原图,而右边则是高对比度。

我们正常人看到的是中间这种成像,而天生异常的高对比度信号的孩子看到的可能是右边这种。这种高对比度信号会导致孩子更易发生高度近视,或者近视发展加快。

根据进一步的研究表明,这种异常的高对比度,其实是来源于基因位点MYP1的突变。

如果存在这种基因突变,孩子的近视可能增长更快,比较难控制,从而很容易就造成了高度近视。

所以,降低对比度镜片,最早就是为了这种基因突变的孩子设计出来的。通过降低视网膜对比度的方式,把孩子视网膜上成像的对比度降下来(达到左边这张图的感觉),从而控制近视的发展。

因此,本质上,这类镜片是一款单光镜片,只有一种度数,周边也没有离焦区。

而这种镜片的外观,有点类似于“毛玻璃”,通过在镜片表面所分布的数以千计的光扩散点,来实现近视防控的效果。

02

弃用OK镜

选择降低对比度镜片?

言归正传,我们来说说这个小朋友的案例。

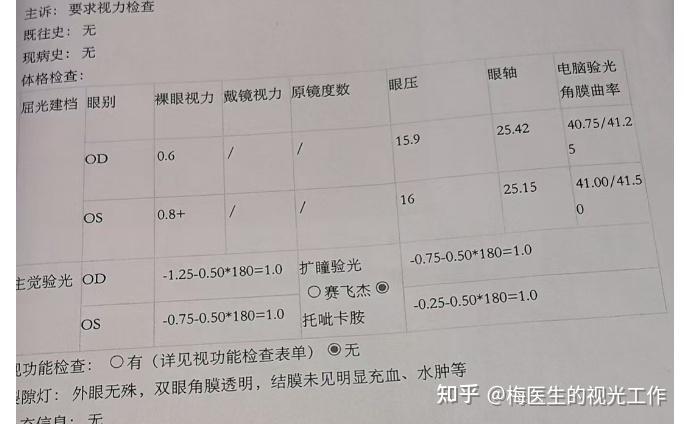

这个孩子今年7月来到我们浦东中瀛门诊,当时右眼125度,左眼75度,因为角膜曲率比较平,眼轴也相对较长,分别是25.42、25.15。

妈妈当然是非常着急,发现孩子近视后,就在网上查了很多资料。很担心孩子的眼轴会过长,毕竟孩子才9岁,还有好几年的近视防控路要走。

妈妈和我们说,她加了很多的近视防控群,打听到我们配OK镜效果不错,所以来的时候是打算配OK镜的。

角膜地形图给孩子拍了,OK镜试戴了,试戴地形图看着也不错。

但是,孩子却不肯戴了。

因为孩子特别害怕隐形眼镜放到眼睛里面的感觉。

尽管妈妈一直在责备孩子,但我们能明显感受到孩子内心的抗拒和不安。

而且和妈妈沟通中知道,孩子的家长平时工作也比较忙,妈妈开始还打算让孩子将来自己学会戴OK镜。

考虑到孩子的依从性和对戴OK镜的强烈抗拒,我们告诉妈妈,如果孩子真的无法接受OK镜,那么后续的配戴效果可能会大打折扣。

有效的防控手段需要孩子和家长的一起配合。如果孩子确实不愿意戴OK镜,那么在他刚刚发现近视的这个阶段,先配戴框架镜也是一个可行的选择,只需定期做好观察就可以。

妈妈虽然认同了我们的建议,但是新的问题出现了:

用离焦镜还是降低对比度镜片呢?

其实,这两种镜片都是有效的选择,并且根据目前的数据调研来看,它们的整体控制效果相当接近。

如果非要问哪种更好,除非孩子的父母本身是高度近视,而且孩子通过基因检查发现存在前面我们所说的,异常高对比度信号的情况,否则我们无法肯定哪种镜片绝对优于另一种。

所谓“千人千眼”,每个孩子的情况本身就是不同的。

如果非要我们给出一个建议,那么离焦镜的应用历史更久,品牌也更多,相对来说,我们给孩子优先推荐离焦镜的概率会更大一些。

不过,因为当时降低对比度镜片的风很大,妈妈最终还是想先试试这种镜片。

这里需要补充一点:

网上有很多文章都说,降低对比度镜片对隐斜量特别大的孩子也适用。但其实的情况是,在降低对比度镜片的临床研究中,并没有对眼位进行细分,它在临床上应用的时间还不长,以后会不会对眼位有新的要求,还不一定。

所以,如果真的遇到孩子的隐斜量非常大,尤其是影响融像的情况,我们还是应该首先解决眼位和融像的问题,而不是简单的考虑配戴降低对比度镜片还是离焦镜。

03

戴镜三个月

效果让人意外!

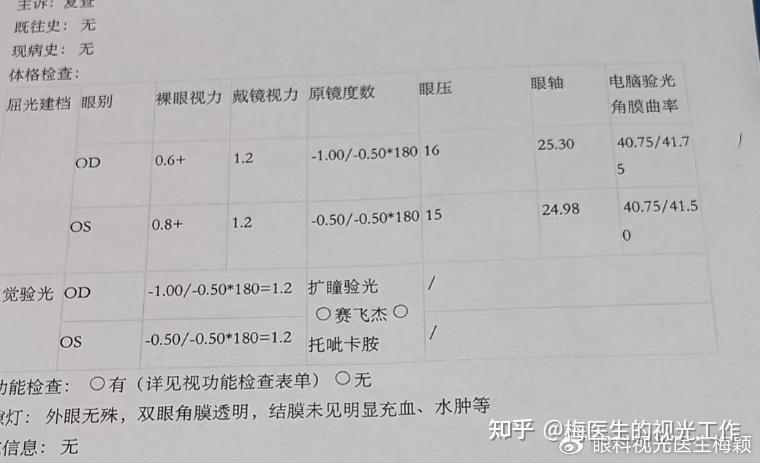

接着,就是三个月一次的定期复查。我们来看看这个孩子的控制效果怎么样。

过了3个月,也就是在10月份的时候,根据复查结果显示,孩子的眼轴出现了明显的回退。右眼在3个月内回退了0.12 mm,左眼回退了0.17mm。这可以说是一个比较大的退轴了。

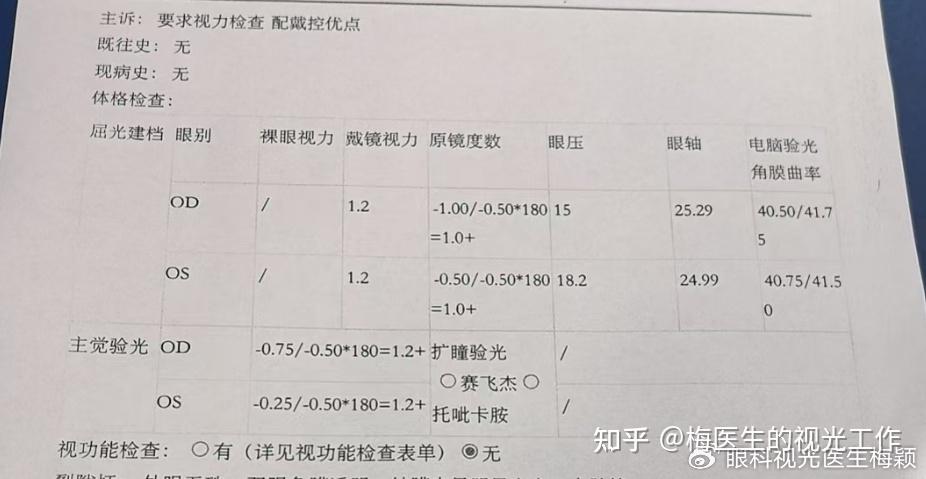

又过了3个月,也就是上周,孩子再次来门诊复查。虽然这次复查没有像上次那样出现明显的眼轴回退,但孩子的眼轴保持得非常稳定,没有继续增长的迹象。这也能证明,孩子眼轴增长的势头暂时遏制住了。

妈妈当然很高兴。

不过同时又有一些担心的问我们:网上都在说离焦镜有“红利期”,那么降低对比度镜片也有吗?

04

降低对比度镜片

也有“红利期”?

其实,“红利期”的说法,在医学的术语上是不存在的,但是在我们临床上的确有碰到很多这样的现象。

所谓的近视防控“红利期”,指的是孩子初次配戴功能性镜片时,视网膜对光学刺激信号产生的一种积极反馈,表现为眼轴增长明显放缓,甚至出现退轴的情况。

但是,随着时间的推移,大脑和眼睛逐渐适应了功能性镜片所提供的视网膜刺激,控制效果也会逐渐弱化,进入一种适应状态,我们也称作“光学耐药性”。

这种耐药性其实也不限于某种特定的镜片,像红光、低浓度阿托品等近视防控手段也可能出现类似的情况。

另外呢,所谓的“耐药”现象可能不仅仅与光学刺激的适应有关。镜片本身的刮花、磨损、使用老化,以及孩子自身的发育变化(比如瞳距变化、眼轴的季节性增长)也可能影响镜片效果的稳定发挥,导致近视防控效果的下降。

所以我们很坦诚的告诉妈妈,哪怕是现在控制的很好的降低对比度镜片,也可能会有所谓的“红利期”。

这里说句题外话,有的小朋友还没近视,我们可能不会建议用一些强手段,也是为了避免耐药性的提前出现。

回归正题,过了“红利期”又该怎么控制呢?

我们也为妈妈设想了后续的一些方案。

如果后期出现效果衰退,眼轴继续大幅增长,我们可能会首先考虑用低浓度阿托品作为联合手段。

低浓度阿托品作为一种联合干预的常用药物,目前在临床上,已经被广泛应用了,大家知道它经常与离焦类产品搭配使用,但其实同样也可以与降低对比度镜片联合使用,有加强防控效果的作用,并且它还有不同的浓度,在医生的监督下使用可以发挥的余地还是比较大的。

当然,如果效果仍然不能达到预期,我们可以考虑更换防控手段,比如选择离焦的框架镜。通过不同原理的视网膜信号刺激,重新产生新的防控效果,满足防控的需要。

说到这里,想起曾经有家长问过,能否离焦镜和降对比度镜片,这两种交替戴?

其实这也是一种可行的方法。通过交替使用不同的镜片,可以“欺骗”大脑,延缓光学耐药性的产生,或许能对延长“红利期”起到一定的帮助。

现在,美视美景还有一种动态离焦膜,也是用了类似的原理。通过贴膜的方式定期变化离焦排布信号,这也是一种有效延长“红利期”,提高近视防控效果的方法。

##总结

最后,我猜可能有家长会说:

还好这个孩子没有选择配OK镜,说不定OK镜的效果真的不如降低对比度镜片呢。

还是那句话,其实真的不一定。

临床上也有那些用了降低对比度镜片,但仍然控制不住眼轴的情况。每种方法的效果都因人而异,真的不一定哪种就绝对更好。

一直关注我们「案例分析」版块的家长们应该还记得,我们之前分享过一个幼儿园小朋友近视的案例,因为妈妈不希望孩子戴眼镜,我们只给孩子用了低浓阿托品,但控制的也不错。

最近,这个小朋友也来复查了,妈妈说,最近因为带着孩子出去旅游没有时间做训练,视力稍微有点回落(在0.6/0.8-左右),但眼轴还是稳定的。

这也说明了,每个人适合的方法可能真的不一样。

而且,并不是所有的孩子都能第一次就找到最适合自己的方法。医学手段本身就是一种不断尝试、不断调整、不断“试错”的过程。